刘树昌是六八届初中毕业生,他曾在鲁东南地区的一个小山村插队落户生活了七年,直到被推荐为工农兵学员,他才离开了那个小山村。人虽然离开了,可刘树昌的心却留在了那里,因为那里有他心爱的人。

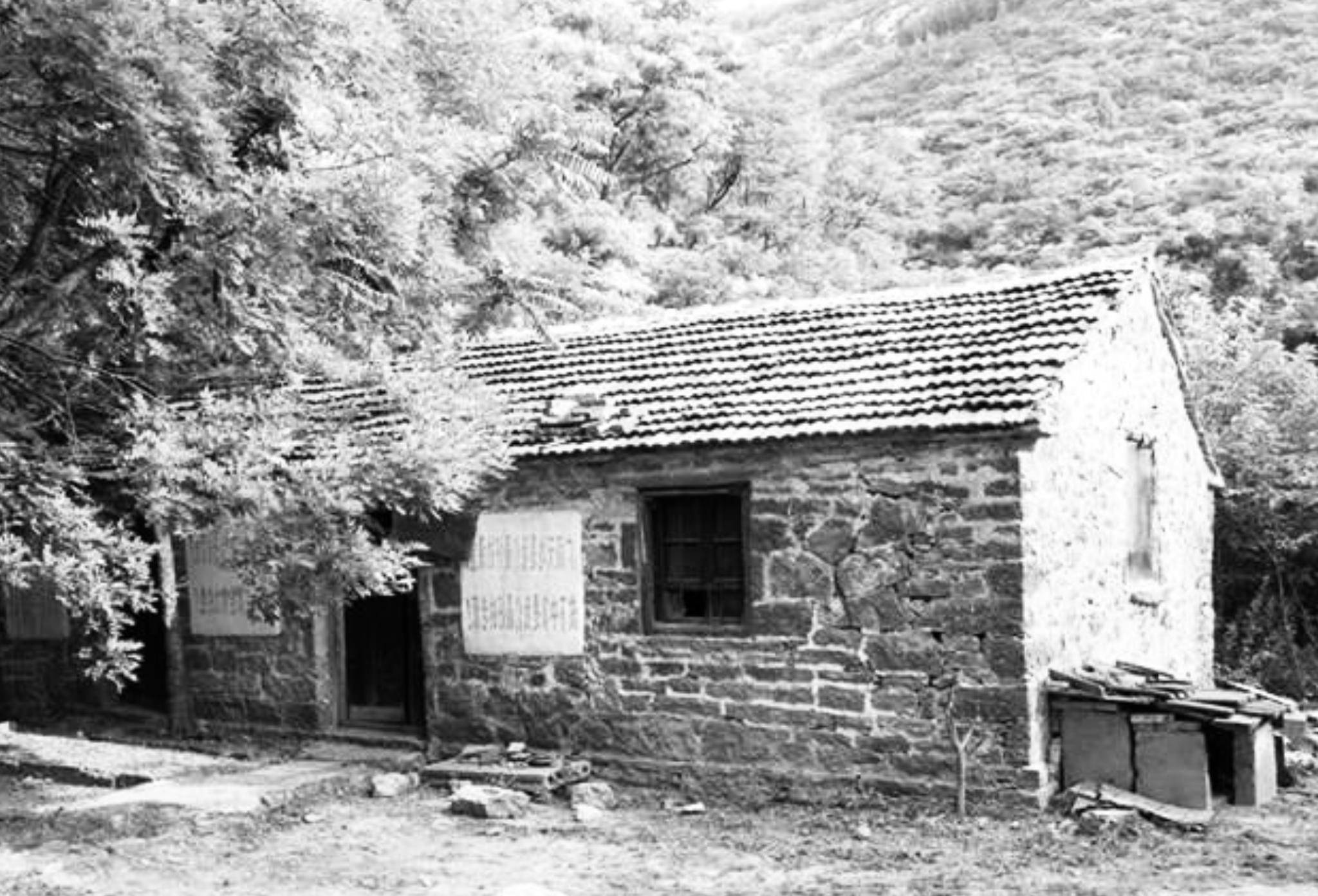

资料图片来源网络

1969年秋天,刚满十六周岁的刘树昌和他的一帮同学一起来到了鲁东南地区的石河大队,他们五名男生和四名女生被分派在石河大队第六生产小队插队落户。六队的张队长(张全福)让四名女知青临时住在了他家的两间东厢房里,五名男知青临时住在了大队书记家(大队书记姓李,叫李广民,也是六队社员)的两间厢房里。

石河大队的李书记四十多岁,平时很严肃,个子不高,黝黑的皮肤,就像个煤炭工人。别看他长相严肃,可他有一副菩萨心肠。李书记的媳妇是个高个子,她比李书记高不少。李书记的媳妇虽然是个大嗓门,可她很和善,心眼好,村里人对李书记两口子的评价很高。

李书记家有两个闺女,大闺女叫李吉秀,当年十七岁。二闺女叫李吉荣,当年十五岁。李吉秀小学毕业,都参加生产劳动三年了,是六队的记工员。李吉荣也是小学毕业,刚参加生产劳动半年。没参加生产劳动之前,天天牵着家里的那只羊去山上放羊,放羊回来就帮着她母亲烧火做饭、刷锅洗碗。李书记家的这两个闺女可是石河大队的两朵花,长得都很漂亮。

家里来了省城的知青,最高兴的是李吉荣,她给知青们端洗脸水,给知青们倒热水,还帮着知青们打扫房间摆放行李,她还自我介绍:我叫李吉荣,我姐叫李吉秀。看看忙得不亦乐乎的李吉荣,知青们都很感动。

第一顿晚饭是李书记的媳妇还有两位女社员帮忙做的,两碗炖茄子,两碗炖豆角,半碗咸菜丝和半盆菜汤,还有洗好的大葱,主食是三合面煎饼(高粱、玉米和地瓜干用水浸泡推成磨糊摊的煎饼),煎饼是李书记的媳妇前几天刚摊的。第一顿晚饭,那四名女知青也是在李书记家吃的晚饭。

吃过晚饭,张队长对知青们说:“咱石河大队是山区,自然条件虽然不如其他大队好,但吃饭是没有问题的,不能说保证让大家吃好,但能保证让大家吃饱。咱队里暂时没有可供大家一起生活居住的地方,大家先委屈一下,等忙过这一阵子,我找几个人把队部的那两间仓库拾掇一下,再搭一间厨屋,到时大家就可以在一起做饭吃了。”

第二天开始,五名男知青就跟着李书记一家一起吃饭,四名女知青就和张队长一家一起吃饭。那时的饭菜很简单,早饭和晚饭没有菜,煎饼卷咸菜条,一人一碗棒子面(玉米面)糊糊,中午能吃一顿炖菜,无非就是炖豆角炖茄子或是萝卜和白菜,菜里几乎见不到油花。因为李书记家养了几只母鸡,男知青们三五天能吃一顿煎鸡蛋或煮鸡蛋,那就算改善伙食了。

安顿好吃住的地方,知青们在家歇了一天,就跟着社员们上山劳动去了。据刘树昌回忆,知青们第一天干农活是收高粱,男社员和男知青负责用板镢(一种短把宽韧的镢头)把高粱杆从根部刨(pao)倒,女社员和女知青拿着扦刀(一种特制的镰刀)扦高粱穗。收割高粱看似简单,可对于没干过农活的知青们来说也是一个大难题。

看知青们都不会干农活,张队长就给知青们做示范,他一手抓住高粱杆,一手举起板镢,一下子就能刨下一棵高粱。刘树昌按照张队长的示范,举起板镢刨了下去,结果刨在了自己的左脚上,幸亏穿着黄胶鞋,要不然可就惨了。

刘树昌第一板镢就刨到了自己脚上,张队长怕知青们再出现意外,就让男知青也和女知青一起去扦高粱。扦(qian)高粱也是技术活,一手握刀一手抓住高粱穗,一刀一穗,要快还要稳。刚干了不一会,刘树昌又把手弄破了,大拇指上剌破了一道口子,鲜血直流。离刘树昌不远的李吉荣看到了这一幕,她扔下扦(qian)刀跑过来,掏出衣兜里的花手绢就给刘树昌包扎伤口。

看鲜血殷红了李吉荣的花手绢,刘树昌挺不好意思的,他用右手握住受伤的左手,红着脸说:“谢谢你,等以后我给你买一块新手绢。”

第一天参加生产劳动就闹出两次事故,张队长虽然没说啥,可刘树昌却感到特别尴尬和不好意思。他自嘲地说:“我是干啥啥不行啊!”

秋收结束的时候,石河大队小学的一名民办女教师要生孩子了,李书记就安排刘树昌去学校代课,当代课老师也是挣工分,但比上山干农活要轻松很多,星期天还能休息一天。对于李书记的特别关照,刘树昌很感激。

过了好几天刘树昌才知道,原来让他去学校当代课老师,都是李吉荣的功劳,是她替刘树昌求的情说得好话,不然这样的好事就落不到他刘树昌头上了。为此,刘树昌从心里感激李吉荣,自己还欠着人家一块手绢呢,这事他一直记在心里。

一个月后,原来的那位女老师生了一对双胞胎,她婆婆说不让她回学校教书了,刘树昌也就成了石河小学的民办老师。当民办教师比当社员好,除了全年的劳动工分,每个月还有几块钱的民办老师津贴。

年末放寒假时,刘树昌领到了民办教师补贴金,他就去了一趟公社供销社,凭票给李书记买了两瓶瓶装白酒,给李吉荣买了一块花手绢,还买了一斤点心和一斤糖块。

之后的日子里,刘树昌明显感觉到了李吉荣对自己的好感和关爱,因为他俩的年龄都不大,刘树昌也没多想。下乡之前他就听说农村人都很淳朴善良,他认为李吉荣对他的关心就是农村人淳朴善良的体现。

转眼就到了1973年春天,似乎就在转眼间,刘树昌已经在石河小学当了三年多的民办教师。那三年多的时间里,李吉荣给了刘树昌很多关爱和帮助,用刘树昌的话说,李书记家的鸡蛋,他足吃了一箩筐,李书记都没他吃得多。

那年夏天,石河大队得到了两个招工名额,是去县农机铸造厂当翻砂工人。李书记第一时间就把这个消息告诉了刘树昌,刘树昌听说这个工作又脏又累,他就谢绝了李书记的好意,继续留在学校教书,一队和二队的两名济南知青去县农机铸造厂当了工人。

半年后,那两个当工人的济南知青回石河大队看望大家,刘树昌也见到了那两个人,那两个人皮肤黝黑,比李书记的皮肤还黑。那两个人说,翻砂工人可不好当,真的是又脏又累天天炙烤,他俩都不想干了。

资料图片来源网络

1974年春天,李书记家的大闺女李吉秀出嫁了,她嫁给了邻村的一名民办小学老师。李吉秀出嫁那天,刘树昌是以娘家弟弟的身份去送的亲。送亲回来,李书记的媳妇做了一桌好菜,让刘树昌在他家吃的晚饭。吃饭的时候,李书记笑着说:“树昌,我要是有个像你一样的儿子该好多好啊,可惜我命不好,就生了两个闺女,没有儿子。”

那天,刘树昌陪着李书记喝了不少酒,是李吉荣搀扶着刘树昌回到的知青点。那天,刘树昌第一次摸了李吉荣的手,摸了李吉荣的头发,他说那天确实喝多了,酒后失态了。

从那以后,李吉荣经常叫刘树昌去她家吃饭,她还给刘树昌绣了鞋垫,做了布鞋,两个人也经常并肩走在一起,乡亲们都说李吉荣和刘树昌是天生的一对。渐渐地,刘树昌还真就喜欢上了漂亮又善良的李吉荣,他曾拉着李吉荣的手说:“这辈子,我只爱你一个人。”

1975年1月下旬,刘树昌和几位同学一起回济南探亲过春节,那几位同学都劝说刘树昌,让他慎重考虑和李吉荣的恋爱问题,因为当时下乡插队的知青在陆续通过招工回城,还有招干和推荐上大学的。但凡有一线希望,谁也不愿留在农村生活,毕竟城乡差别很大。

回到济南,刘树昌把和李吉荣恋爱的事情告诉了他的母亲,他母亲指着他的鼻子说:“你这孩子是不是脑子有毛病呀?要是在农村找了对象,就得一辈子扎根农村,你真想在农村呆一辈子呀?”

尽管刘树昌的心情也很矛盾,那次从济南回来,刘树昌还是给李书记家买了点心和礼物,也给李吉荣买了一条羊毛围巾。在济南时刘树昌心里还很纠结,当他把围巾围在李吉荣的脖子上时,他又再一次暗暗发誓:只要能和李吉荣在一起,他宁肯在农村当一辈子民办教师。

那年初秋,有一位男知青招聘到公社当了一名文书,一名女知青招工到供销社当了售货员,他们的户口也都转成了非农户口,月月发工资还吃上了国库粮。看看自己一个月只有几块钱的民办教师津贴,刘树昌心里又不平衡了。

秋收快结束的时候,李书记问刘树昌:“树昌,你这都二十二岁了,吉荣也不小了,我想明年把你和吉荣的婚事给办了,不知你是咋打算的?”“我、我还没跟我父母说这事呢,我想晚个一两年跟我父母说这事,这个年龄就结婚,我怕同学们笑话。”刘树昌吞吞吐吐,他第一次在李书记面前感到心里发虚。

看刘树昌吞吞吐吐不果断,李书记似乎觉察到了什么,他没再说什么。

1976年秋天,石河大队得到了一个工农兵学员的名额,李书记犹豫了好久,他还是把这个消息告诉了刘树昌,问刘树昌去不去上大学。刘树昌没加思索,张口就说非常渴望去上大学,因为他的人生梦想就是能上大学。

让刘树昌去上大学,就意味着刘树昌和李吉荣的婚事要化为泡影,对于这样的结果,李吉荣当然不愿意。其实,李书记也非常喜欢刘树昌,他多么希望刘树昌能成为他的闺女婿呀。当时李书记也确实有这个权利,他要是不同意刘树昌去上大学,就是一句话的事。可李书记没这么做,他不想因为自己的私利,影响了一个年轻人的前程。

那天晚上,李书记把刘树昌叫到他家,让刘树昌在他家吃的晚饭。吃过晚饭,李书记表情严肃地对刘树昌说:“树昌,今天我给你一个两难的选择,就是再难,你也要做出选择。你是想去上大学还是想和吉荣结婚?你给我一个准话。”“书记,我想去上大学,等我大学毕业后再和吉荣结婚。”刘树昌说出了自己的想法。

停顿了一下,李书记又说:“这两件事只能选一个,要么去上大学,要么留下来和吉荣结婚。”

过了好一会子,刘树昌也没说出个子丑寅卯来,他低着头,就像犯了错误的孩子,一个劲搓弄双手。

就在这时,躲在里屋的李吉荣跑了出来,她哽咽着说:“树昌哥,你不能走,我不让你走。”“让他走吧,就算你把他的人留下,也留不住他的心,他的心思是去上大学。”李书记说完,轻轻叹了一口气。那天刘树昌离开李书记家时,他听到了李吉荣伤心欲绝的哭泣声。

就这样,李书记把唯一的那个工农兵学员名额给了刘树昌,刘树昌顺利通过了各项考核和政审,他赶上了推荐上大学的末班车,成了全大队唯一一名被推荐上大学的插队知青。

离开石河大队那天,李吉荣把用花手绢包着的一双绣花鞋垫塞给刘树昌,她哭着跑回了家。那块花手绢,正是几年前刘树昌买的那块花手绢。看到那块花手绢,刘树昌泪流满面,泣不成声。

带着留恋和不舍,带着愧疚和不安,刘树昌离开了他插队落户生活了七年的石河大队,迈进了临沂师范专科学校(刘树昌老师说,临沂师范专科学校当年在费县)的大门。第二年秋天,他就得到李吉荣出嫁的消息,李吉荣嫁给了本队一个叫张学军的小伙子。刘树昌和张学军很熟悉,张学军就是张队长(张全福)大哥家的二小子。

毕业后刘树昌在临沂的一所中学教了三年书,于1981年秋天调回济南,继续从事教育工作。1982年秋天,刘树昌和本校的一名女同事领取了结婚证,步入了婚姻的殿堂。

2011年初冬,李广民老支书去世了,刘树昌和当年一起在石河大队插队落户的几名同学驱车赶到了石河村,送了老支书最后一程。那次回第二故乡,刘树昌也见到了李吉荣,他很愧疚地对李吉荣说:“吉荣妹妹,我对不起你。”“没啥树昌哥,都过去了,我和学军生活得很好。”李吉荣一脸轻松,她没有一句怨恨的话。

看着头发花白、满脸皱纹的李吉荣,刘树昌心里就像刀割一样难受。离开石河村时,刘树昌把装着一沓钱的信封塞给了李吉荣,他哽咽着说:“吉荣妹妹,以后有啥困难就跟哥说。”“树昌哥,我家没啥困难,学军身体很好,养了一百多只羊。两个孩子都在青岛工作,都有房有车。以后有时间,你们常回来看看就好。”李吉荣说完,转过脸擦掉眼角的泪水,目送刘树昌他们离开了石河村。

刘树昌讲述完了他下乡插队的那段知青生活往事和难忘的那段情感经历,他很内疚地说:“当年下乡插队时李书记一家和石河大队的乡亲们给了我无微不至的关怀和照顾,我永远都不会忘记老支书和乡亲们的恩情的。”刘树昌还说,留在山村的爱,是他一辈子难以忘怀的青春记忆,他会常回来看看乡亲们和吉荣妹妹的。

资料图片来源网络

目前,刘树昌和李吉荣一家还保持着密切联系,他们就像亲兄妹一样。